“他不把装帧当成一种美化,一种外加的装饰,一种锦上添花,而是将自己的感受、情感、思考投入其中,再一并升华出来”

——冯骥才

古老的中华文明之所以绵延不绝,诸多因素中,书籍无疑起了至关重要的作用。书籍上的文字记载,使我们了解并传承着过去的历史文化、科技水平、思想经验、行为心理、知识技能等包罗万象的内容。作为实用艺术的书籍装帧也与书籍内容同生共长,这门艺术曾经既在社会发展和技术水平的滋养下变化,同时也在其版式、编排结构及装订方法等方面与书籍的内容保持着文化内涵的一致。

而如今,当现代科技为人们打开方便之门时,也使标件化的产品渗透进生活的每一个角落,包括曾经被赋予神圣意义的书籍及其装帧方式。今天常见的书籍几乎都是平装书、精装书,其装帧从开本、版式、装订乃至封面设计与古人所用相去甚远。

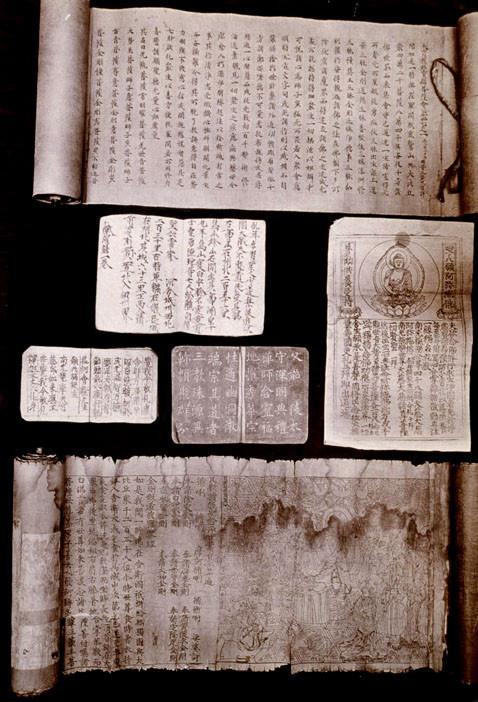

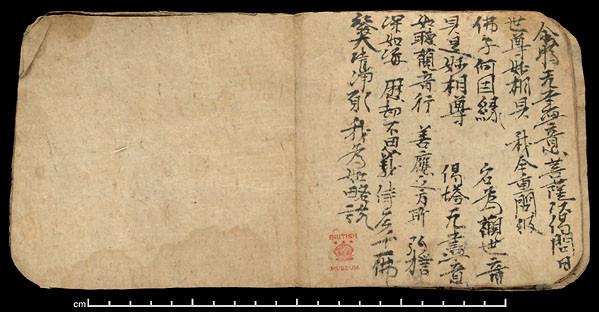

坊间一直有言:一页宋版,一两黄金。虽是坊间散言,却反映出古书之珍贵,现代人很少见到古书实物。而令人期待的是:公元1900年敦煌藏经洞出土的文献,其中绝大部分是宋代以前的文献,并且保留了多种装帧形态。古人的装帧艺术经过时间的消磨得以保持至今,在充斥着如同钢铁机器般冰冷的批量生产的书籍中,再现出古人的“书卷气”。

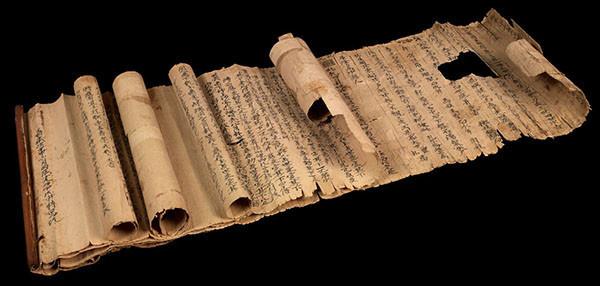

卷轴装

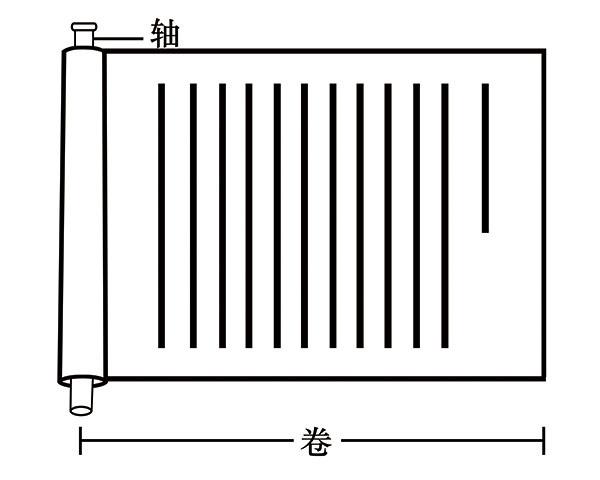

纸的出现冲击了简策书和帛书,当书籍的承载体发生了质的变化后,新的材料带来了新的装帧形态——卷轴装。

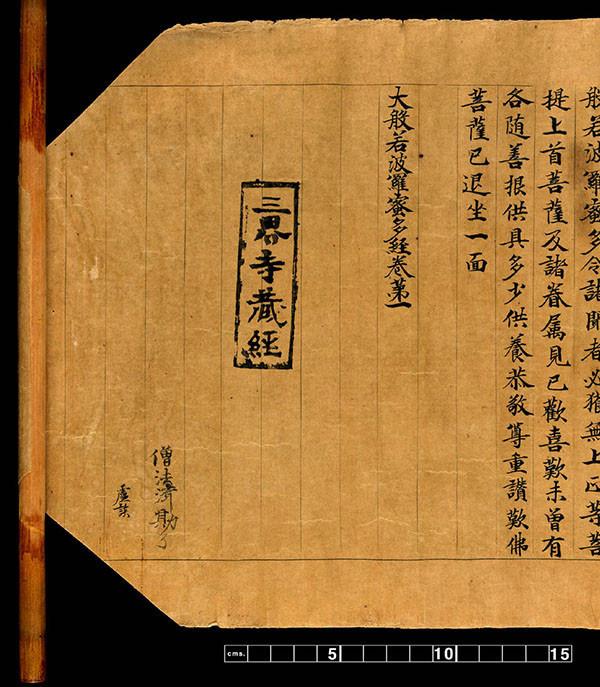

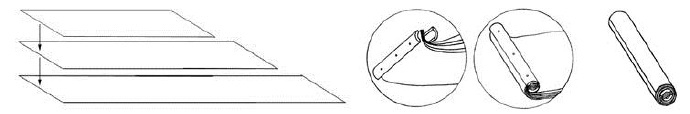

卷轴装的做法是将一张张的纸粘成长幅,用木棒作轴(也有用金、玉、牙、瓷轴的),从左到右卷成一束。如果参照《隋书·经籍志》中:“炀帝即位,秘阁之书,限写五十副本,分为三品:上品红琉璃轴,中品绀琉璃轴,下品漆轴。”和《画史》云:“檀香辟湿气,画必用檀轴有益,开匣有香而无糊气,又避蠹也”两条古籍记载,不难发现卷轴装中轴的功用除了方便舒展卷子之外,还起到防潮防蛀和区分书的贵贱、种类的作用。

而藏经洞出土的卷轴装经卷,多数不托裱,卷轴也几乎是由漆木、细竹制作。甚至有更简易的就原纸卷成一卷,不托裱、没有轴。

梵夹装

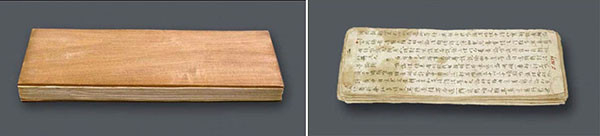

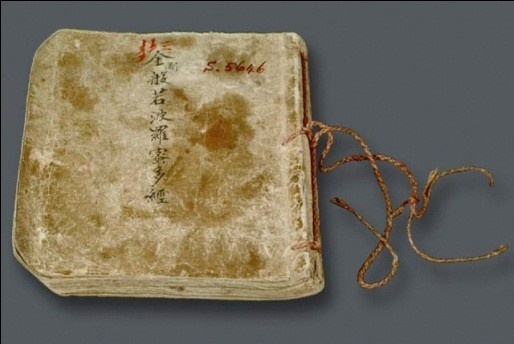

梵夹装书已经脱离卷轴装书的形态,开始使用单页并形成册页书的形式。这种装帧形态的源头是古代南亚次大陆传来的佛经——贝叶经。

梵夹装是将一页一页依次叠加,上下用木板夹起来,然后打眼、穿绳、捆扎。木板是为了保护书页,但是当贴上写着经名的签条后就区分了前后,形成了封面与封底。所以,有学者认为现代意义上的封面是从梵夹装开始的。

敦煌藏经洞出土的梵夹装卷子不多,但却以实物证明的形式,纠正了印刷和装订史研究中曾经将梵夹装与经折装混为一谈的误区。

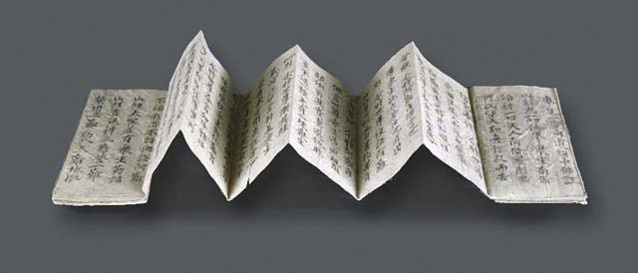

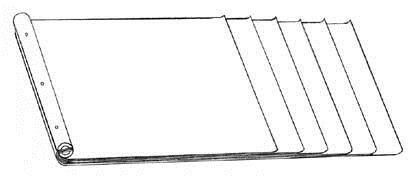

经折装

经折装书,顾名思义与佛经有着密切联系,折是折叠的意思,简单说就是用长幅纸张折叠而成,方便翻阅。早期的经折装书几乎都是手写的,有的一面有字,有的两面印字。现在,经折装的形式还在运用,比如像碑帖拓本、签字薄、歌本等。

学界目前认为藏经洞出土的唐代《大乘入楞伽经》(一说为《入楞伽经疏》)是现存最早的经折装书的实物。

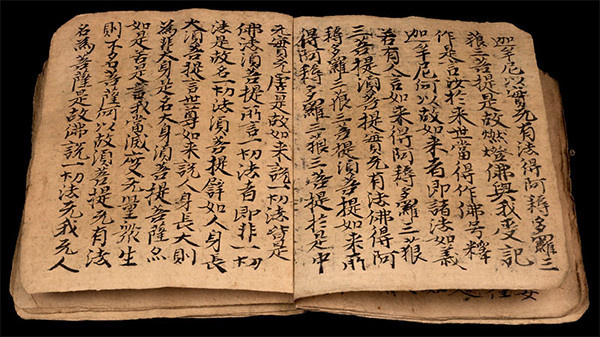

蝴蝶装

蝴蝶装的出现,在中国书籍装帧史上占有极为重要的地位,标志着中国古代书籍装帧向成熟阶段跨出了关键的一步,对后世以至现代书籍装帧影响巨大。我们常说的“一页一两金”的宋版书多数是蝴蝶装的。

蝴蝶装书出现在经折装书之后,由于经折装书折缝处易断裂、容量有限等缺陷,促使人们寻找新的装帧形态。同时,雕版印刷技术的发明也促成了蝴蝶装书出现。蝴蝶装书制作时,先将印好的书页反折,使有字的纸面相对折叠,然后将中缝的背口,用浆糊粘连,再以厚纸包裹作书面。蝴蝶装书制作完成后,从外表看很像现在的平装书或简精装书。当读者打开书的时候,书页就向两边张开,仿佛像展翅飞翔的蝴蝶,所以古人就因形具名,称为“蝴蝶装”。

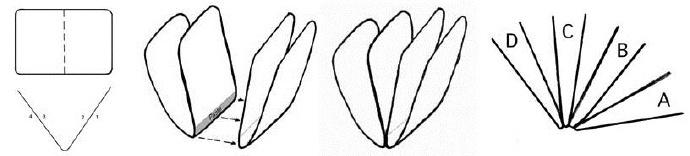

旋风装

旋风装书也称为“龙鳞装”,是一种特殊的装帧形态。历代这种装帧形态都有典籍记载,比如北宋欧阳修在《归天录》卷二里就说:“唐人藏书皆作卷轴,其后有叶子,其制似今策子”,南宋张邦基在《墨装漫录》卷三中则明确说:“今世间所传《唐韵》犹有,皆旋风叶”。清代的钱曾在《函芬楼烬余书录》里也提到:“吴彩鸾所书《唐韵》,余在泰兴季因是家见之,正作旋风叶卷子,其装潢皆非今人所晓。”

虽然历代都有记载,但是民间却罕见。其实旋风装书并不神秘,它从外观上看和卷轴装书是完全一样的,但当把旋风装书展开之后就和卷轴装的不一样了。旋风装书是在卷轴装的底线下,将写好的书页按顺序自右向左先后错落叠粘,展开卷子的时候宛如旋风,所以叫“旋风装”;又因为整卷都展开后页纸错落相积,形似龙鳞,又叫“龙鳞装”。

旋风装书虽然保留了卷轴装书的躯壳和外观,但是比卷轴装书的容量大。旋风装是册页装代替卷轴装过程中出现的最为独特的装帧形式,在书史上虽是昙花一现,但却是一个重要的环节。旋风装作为册页装最初形态的原因,是因为页子的概念就是从旋风装开始的,页子的出现逐渐改变了书的装帧形态,对册页书的出现具有重要的意义,也可以这样说:没有页子的出现,也就没有现代书。

绝响——粘页装书、缝缋装书

在敦煌藏经洞发现之前,世人早就遗忘了古老的东方文明中还有“粘页装书”、“缝缋(hui)装书”的存在。我们现在能看到关于这两种装帧方式源自一本宋代人张邦基写的《墨装漫录》。

先说“缝缋”,《墨装漫录》记录了王洙曾经说过的这样一段话:“作书册粘叶为上,久脱烂苟不逸去,寻其次第足可抄录。屡得逸书,以此获全。若缝缋,岁久断绝,即难次序。初得董氏《繁露》数册,错乱颠倒。伏读岁余,寻绎缀次,方稍完复,乃缝缋之弊也。”这段话的意思是:书籍装订最好用粘叶的方法,日久浆糊失效以后即使散开,只要书叶完好,还能找到书叶的次序予以恢复。屡次得到已经散逸的古籍,都因为使用的是粘叶的方法才得以保全的。如果采用缝缋的方法,时间一长,缝的线一断,就很难找到书叶原来的次序了。以前曾得到数册董仲舒的《春秋繁露》,书叶就是错乱颠倒的。经过了一年多时间的整理,才重新找到书叶的顺序,恢复书籍的原貌。”

按照缝缋两个字本来的意义:缝,就是用针线连缀;缋,原是指成匹布或帛的头和尾,在这里,应指书背。(因为除了书背,书籍的其他部位是不能用线缝的。)尽管缝缋装书和线装书相似,但是在书页的排列方法、书籍开本形式、装订前书页的书写方法上多有不同,其中最大的差别是在缝线的方法上。线装书订线的方法主要是缠绕书背,而缝缋则是在书页折缝处连缀。

再说“粘页装书”,记载还是出自《墨装漫录》:“作书册粘叶为上”,清楚表达了册页制的“书册”,而不是指卷轴装书籍。排除掉卷轴装以后再看,敦煌遗书中的书册型式的书籍除了用线缝的,就全是用浆糊粘连的了,所以称之为“粘页装书”。粘页装书用浆糊粘,不同于卷轴装书中长纸的粘连,也不同于旋风装书中的粘页,它为后来的蝴蝶装书的产生提供了思维方法和技术前提。

“缝缋”和“粘页”是敦煌遗书中两种重要的书籍装帧形式,它们的出现,对于中国古代书籍向册页制的转变起了承前启后的作用。特别是缝缋装的出现,对于世界书籍装帧形式不断发展,有着十分重要的意义。可悲的是今人已经淡忘了它们的存在,可叹的是愿意关注古老书籍装帧艺术研究的少之又少,可喜的是因为敦煌藏经洞此类珍贵实物还存在着,祖先智慧的遗留还是逃过了时间的消损,给了我们惊喜!

如对书籍装帧艺术感兴趣的读者,编者推荐几本读物:

一、邱陵,《书籍装帧艺术简史》,哈尔滨,黑龙江人民出版社,1984年;

二、杜伟生,《中国古籍修复与装裱技术图解》,北京,北京图书馆出版社,2003年;

三、杨永德、蒋洁,《中国书籍装帧4000年艺术史》,北京,中国青年出版社,2013年;

四、姜德明编著,《书衣百影》,上海,生活.读书.新知三联书店,2000年;

五、上海新四军历史研究会印刷印钞分会,《装订源流和补遗》,北京,中国书籍出版社,1993年。

查看原网页 反馈问题